20世纪的中国话剧

改革开放以来的话剧

话剧的调整与复苏

在 70年代末、80年代初,围绕着"解放思想、拨乱反正"的社会思潮,在话剧创作中出现了像《枫叶红了的时候》、《于无声处》、《丹心谱》、《报春花》一类 的剧目,愤怒声讨"四人帮"及其所代表的极"左"路线,歌颂人民群众的自发斗争,讴歌正义和人的善良品性;也出现了像《马克思秘史》、《陈毅市长》、《陈 毅出山》、《西安事变》等剧作,透过对领袖人物思想、精神、人格的揭示,来破除文革时期的个人崇拜或恶意歪曲,还历史以本来面目。

话剧《于无声处》是这些剧目中出现比较早、具有典型意义的一部戏。

在"文革"末期,1976年清明时节,北京天安门广场爆发了群众自发的悼念周恩来总理、声讨"四人帮"的"四·五运动"。这场运动被四人帮疯狂镇压,并被 定性为"反革命事件"。在"四·五运动"尚未平反之际,上海工人文化宫的一位业余作者宗福先,就以其对"四人帮"的强烈义愤和对时代变化的敏感,写出了从 一个侧面反映这场斗争、表现人民群众正义呼声的剧作《于无声处》。1978年,该剧由上海文化宫业余话剧队首演于沪。

"心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷"。这是特殊历史时期民族心态的真实写照。戏剧故事就从1976年初夏写起。受尽迫害、身染沉疴的老干部梅林,在赴京治 病途中,与儿子欧阳平前去探望老战友何是非。她意想不到的是,这位老战友正是从前诬陷自己的人,为了一己私利,此人早已投靠了"四人帮"在上海的爪牙。而 此刻,何的女儿、公安人员何芸奉命缉拿的要犯,正是自己参与了"四·五运动"的儿子欧阳平。于是,两个家庭、六个人物,在短短的九个小时之内,展开了激烈 的思想斗争。梅林的坦荡胸襟、欧阳平的凛然正气,终于使何芸对正义与邪恶做出了准确判定,何是非的妻子也出于一腔义愤,揭露了丈夫卖友求荣的卑鄙无耻和险 恶用心。戏剧结尾时,尽管历史还没有走出那段黑暗路程,但人心所向已昭示了正义必胜的历史趋向。这部话剧就其艺术价值而言,可能在后人看来已无太多的启 示,但它的出现,其思想的先导意义却是特别值得肯定的。

苏珊·朗格认为,艺术是"生命的形式"。十年动乱给中国人民带来的是一场深重灾难,然而,没有过去的经验,也就没有新时期话剧的现实形态。正如新时期伊 始,政治思想领域举起"实践是检验真理的唯一标准"这面旗帜来重新认识所谓形形色色的"真理"一样,戏剧领域则举起了"写真实"这面旗帜,向"以阶级斗争 为纲"的所谓"无产阶级英雄典型"冲击。

1979年,崔德志编剧的《报春花》,由辽宁人民艺术剧院在沈阳首演。这个剧的意义指向,已经从社会局部问题的揭示转向了对极"左"路线的批判。剧中,纺 织女工白洁心地善良、工作认真,在本职岗位上,创造了数万米无疵布的优异成绩。然而,荣誉与爱情总是与她绝缘,原因仅仅在于她是个出身不好的青年。在拨乱 反正的新的历史时期,厂长李健坚持实事求是的方针,要推选白洁为劳动模范。而此举竟然引起轩然大波,厂内的极"左"势力顽固坚持封建的血统论,意欲对白洁 继续实行压制和打击。最终,改革的春风驱散了往日的阴云,历史终于还白洁以公正。

领袖题材的话剧是新时期话剧的一个热点。这不仅在"文革"时期绝不可能,就是在建国后十七年的话剧发展中,也不曾显露过踪影。以领袖人物入戏,以常人之心写之,正从一个侧面反映了中国思想解放的实绩,同时也反映了民众对共和国的缔造者们的缅怀之情。

如果说创作于1978年的《西安事变》(程士荣、郑重等编剧),创作于1979年的《陈毅出山》(丁一三编剧),创作于1980年的《陈毅市长》(沙叶新 编剧),实现了话剧中领袖人物由"概念化"向"现实化"的转变的话,那么1983年出现的两部以马克思的生平为表现对象的话剧《马克思流亡伦敦》(赵寰编 剧)、《马克思秘史》(沙叶新编剧),则实现了领袖人物向着普通人的血肉真情、向着个体生命真实的生存状态的回归。这两部话剧在立意方面颇有相似之处,即 两位剧作家都没有对着马克思的圣像和不朽业绩高唱颂歌,而是以自我的生命体验去理解作为人的马克思,他的饥饿困顿,他的痛苦挣扎,他无可比拟的坚强意志和 远大抱负,以及他无法摆脱的生活困境和人生悲哀。剧本一发表,即在评论界引起轩然大波,甚至有人想用"反马克思"的大棒将其棒杀。但无论剧本本身存在着怎 样的缺点和不足,有一点却是特别值得肯定的,那就是,剧作家要把生命的感觉还原给马克思,使其成为活生生的人,而非神龛上的神。领袖人物形象塑造上的新突 破,显示着文革文艺模式的终结,也预示着中国话剧摆脱高台教化的定势,探索自身进路的开始。

探索剧的勃兴

改 革开放以后,中国人再次面对飞速发展的外部世界,西方的一些现代、后现代的文艺理论被渐次引入国内,于是,戏剧界便有探索剧的兴起。"话剧的探索从80年 代初开始,直接的动力是戏剧界意识到:历史形成的紧跟社会政治潮流,直接干预生活,以写实方法为正宗的'战斗传统'已不能适应当代生活的演变,必须寻求表 现什么(内容)与怎样表现(形式)的全面变革,摆脱'应时性'甚至'宣传性'的工具性格,使话剧成为具有独立品格和独立价值,为影视及其他通俗文艺所无法 取代,又是现代社会人生所需要的门类。"

所谓探索剧,即不满于既有的一套戏剧模式,而大胆引入新的戏剧表现手法,进行新的尝试和实验的戏剧。探索剧在形式革新方面有所收益,使话剧的"散文化" 和"叙事成分"有所增加,实现了戏剧时空的自由转换,并将象征、隐喻、荒诞变形等手法广泛运用,加强了舞台的综合性。

80年代初,一系列话剧如《车站》、《野人》、《WM》、《一个死者对生者的访问》等的出现,形成了探索剧的潮流。而80年代末到90年代,《狗儿爷涅 盘》、《桑树坪纪事》、《中国梦》、《鸟人》、《商鞅》等,则显示了探索剧在经历了一段时期的摸索之后所取得的重要成绩。

1986年,北京人民艺术剧院上演了一台话剧《狗儿爷涅盘》(刘锦云编剧,林兆华导演)。剧中表现了一个勤劳朴实的农民,在建国后30多年的历史风云中所 走过的坎坷道路。农民狗儿爷既具有传统的吃苦耐劳精神,也有富耀乡里的野心。他的幸福梦与地主梦一脉相承,因此他在解放初大量收购土地,在土地归入集体后 陷人痴迷;在新时期土地承包后,他悲喜交集。他觉得地主梦可以实现了,可是儿子却要摧毁他的高门楼,修路开矿。他感到一切都无能为力了,只好把高门楼付之 一炬。这个剧揭示了农民心理的复杂性,以及在时代变迁中个体生命的无奈。在戏剧结构上,采用意识流与倒叙交叉互用的方法安排情节,用心理外化的方法突出人 物的潜意识。这部话剧被誉为是探索剧的成功之作。

1988年,中央戏剧学院的师生们演出了话剧《桑树坪纪事》(朱晓平等编剧,徐晓钟等导演),此剧写一个偏僻的西北小村-桑树坪的故事。贫困的生活和" 左"的思潮,使村民们原本朴实的心灵发生了扭曲变形;生存的本能,使他们变得冷酷而狡猾,仅仅为了霸占一口破窑,便不惜将一个外乡人打入死地。而处于从属 地位的女人的命运则异常悲苦。换亲事件的背后,是两个女性的悲剧;而寡妇再嫁,引来的是全村人的辱骂、毒打。血淋淋的相互撕咬、争斗,使20世纪的桑树坪 依然停留在黑暗的封建制度的阴影中。这个戏的导演徐晓钟,以开放的视野,对现代戏剧的表现手法采取吸纳态度,将情与理、舞蹈与歌队、写意与写实、表现与再 现巧妙地融为一体,取得了很好的戏剧效果,给探索剧带来了新的声誉。

姚远编剧的《商鞅》,1996年由上海人民艺术剧院演出。它取材于战国中期的历史,选取我国古代政治家商鞅一生中几个重要片段,透视了封建集权制的政治体 制下,一个有抱负、有才能的改革家的人生悲剧。《商鞅》的舞台呈现是别出心裁而蕴含深意的。台上那高高悬挂的巨大面具,列成方阵的秦兵马俑,排列于台前的 五匹大马等,与悲剧的必然结局和商鞅的政治命运相对应,起到了很好的象征作用和强化视觉效果的作用。

总的来看,90年代的探索剧,已经从单纯的形式变革的热衷转向了对于戏剧以独特视角阐释现实人生的注重。有人认为,90年代的话剧探索,实际上是向着新现 实主义的方向回归。所谓新现实主义,即在传统的写实主义的创作方法中融入现代主义的基质,从而使话剧舞台呈现出新的态势。

小剧场话剧的发展

新时期以来,与探索剧相伴而生的是小剧场话剧运动的再度勃兴。

小剧场戏剧运动最早产生于19世纪末20世纪初的欧洲,是西方戏剧反商业化、积极实验和探索的产物。中国最早介绍西方戏剧小剧场的文章是1919年宋春舫 所写的《小戏院的意义、由来及现状》。20年代,文明戏的堕落,使中国话剧界开始引入西方小剧场的概念,并由汪优游、田汉等人率先予以尝试。在南国社时 期,田汉、欧阳予倩等人组织"艺术鱼龙会",演出了《父归》、《苏州夜话》、《潘金莲》、《名优之死》等小剧场戏剧。

沉寂了半个多世纪之后,中国小剧场运动又渐趋抬头。1982年,北京人艺上演了小剧场话剧《绝对信号》(高行健、刘会远编剧,林兆华导演)。它以多层面的 人物心理展示,以及浓缩于一节车厢、一个夜晚、五个人物之间的故事,开启了中国新时期小剧场话剧的先河。在随后的几年中,小剧场戏剧的影响悄然渗透于全国 各地,导引人们在话剧出现危机、大剧场的演出不甚景气的情况下,"跳出镜框式舞台,走向开放式舞台",通过调整观、演距离,进行小规模的探索和实验,来实 现话剧自身的突破与提高,招引观众重新回到剧场。

1989年4月,南京举办了第一届中国小剧场戏剧节。《童叟无欺》、《棺材太大洞太小》、《火神与秋女》、《屋里的猫头鹰》等15台戏参加了会演,与会者 还开展了学术研讨活动。这是在大剧场极度不景气的前提下,话剧人为坚守阵地、争取生存而进行的一次实践总结和理论探索。其意义指向,主要是朝传统小剧场之 先锋性与实验性回归。因此,无论是《火神与秋女》,还是《屋里的猫头鹰》,在时空转换、舞台调动等方面,均显露了鲜明的探索意味。

90年代以后,小剧场戏剧在京、沪地区发展迅速。1993年11月,北京举办了'93中国小剧场戏剧展演暨国际学术研讨会,共有《留守女士》、《大西洋电 话》、《情感操练》、《思凡》等13台戏参演。与会者对小剧场戏剧的艺术特色进行了学术探讨。值得注意的是,此间小剧场话剧的演出出现了新的特点:一是" 探索高蹈的艺术性的目的,已经让位于探索现实的社会人生的热点问题,以及戏剧与观众的关系等现实问题";二是"反商业化的特点,已经让位于顺应市场经济,在竞争中强化戏剧的机制";三是"在艺术形式上大胆实验的锐气有减弱的趋势,而艺术创作方法中则出现了较为明显的写实主义倾向"。

1998年10月,上海举办了上海国际小剧场戏剧节。有来自国内外的11台小剧场戏剧,如《办公室秘闻》、《崩溃》、《真棒》、《生存还是毁灭》、《super-per》等登场亮相,小剧场话剧的先锋性和实验性的特点,在演出中又得到了一定程度的彰显。

多元的话剧格局

新 时期以来,随着中国社会改革开放的不断深入,文革时期一度向西方封闭的国门又再度打开,国际间的合作与交流日益增多。中国话剧与外间世界的交流也越来越广 泛,先后有希腊国家剧院、英国老维克剧团、西德曼海姆民族剧院、日本戏剧团体的多次访华演出,也有包括《茶馆》、《死水微澜》等多部中国原创话剧赴海外、国外的成功演出。1996年以来,更有每隔两年异地举行一次的"华文戏剧节",它使以祖国大陆和台港澳地区为主的世界性的华文戏剧交流在制度化、有序化、规范化的前提下,能够有效地经常性地进行。

如果说与外界的广泛交流,使中国话剧的艺术视界不断得以拓宽的话,那么,随着电视的发展和娱乐形式多样化的出现,中国话剧独领风骚的局面已经一去不复返 了。话剧也不得不面对演出不景气、观众不踊跃的危机。但是,危机也意味着转机,广大话剧工作者正在不断的探索实践中,顺应新的时代的发展要求,谋求话剧新 的发展进路。而90年代末期多元化的戏剧格局,已初步显露出了它所特有的生机 首先,大剧场与小剧场的同时出击,使得话剧舞台打破了单一化的僵局。应当指出,就目前的情形来看,中国话剧要走出危机,还必须假以时日,而剧本创作方面的 严重不足,仍是亟待解决的问题。为弥补这方面的缺憾,近年来,中国舞台搬演名剧的情况比较普遍,这在大剧场和小剧场的演出中,都显得比较突出。仅1996 年,无论是大剧场的《雷雨》、《保尔·科察金》、《克诺克或医学的胜利》、《青鸟》,还是小剧场的《死无葬身之地》、《傀儡家庭》、《等待戈多》等,都是 戏剧史上值得一提的成功剧目。搬演经典名剧,可以比较有效地保障演出的质量问题,因为被实践证明了的剧本的文学魅力,是导、表演二度、三度艺术创造的基 础。由此,大剧场门可罗雀的局面得到了一定程度的改善,而小剧场的演出,也不再是仅仅为了解决观众人数的严重不足了。

其次,主流戏剧、先锋戏剧、通俗戏剧共存,各自探索着自身的进路。90年代以后,文华奖、"五个一工程"奖等评奖机制的启动,以及各级政府部门对评奖活动 的重视,在很大程度上支持了表现现实生活、描写模范人物、抒发人生理想的话剧新剧目的产生,如《地质师》、《阮玲玉》、《孔繁森》、《虎踞钟山》等。这一 类的话剧,就其数量和社会影响而言,无疑在当今艺术领域处于主流位置。而与主流戏剧相伴而生的,则是另类话剧或曰先锋戏剧的滋生。改革开放以来,存在主义 戏剧、荒诞派戏剧在中国话剧界产生影响。如果说在80年代的小剧场话剧实验中就已经出现了先锋戏剧的萌芽的话,那么到了90年代,这类话剧业已显露出异于 传统的个性。如林兆华导演的《哈姆莱特》、《三姊妹》、《等待戈多》,孟京辉导演的《我爱×××》、《一个无政府主义者的意外死亡》,牟森和他的"戏剧车 间"出品的《关于彼岸的汉语语法讨论》、《与艾滋有关》、《零档案》等,这类戏剧创造了一个非线性发展、非逻辑组合、充满了符号和意念的戏剧空间。此外,与先锋戏剧相对立的存在,是通俗戏剧的出现。这类话剧注重文化市场需求,以满足大众的欣赏趣味为目的,表现形式也力求通俗易懂、生动有趣。如《离婚了就别 再来找我》、《女人漂亮》、《冰糖葫芦》等,仅从标题上即可看出经营者招徕大众的用心。这些话剧的表现内容也带有流行意味和潮流意识。与此同时出现的音乐 剧的热潮,也属通俗剧的范畴。

再者,话剧制作人的出现,打破了话剧经营单一化的模式,使此前固定不变的政府统辖的话剧管理方式出现了补充机制。在中国话剧的历史发展中,曾经形成了对政 府行为的依赖性和从属性。在一种计划经济的体制下,话剧不存在市场问题。而在市场经济逐步发展、完善的今天,话剧危机突出地表现为观演问题或曰供求问题,如何争取观众是当前乃至今后话剧界的严重课题。制作人打破了话剧人对政府资金的依赖,他们往往自筹资金,组合自认为最合理的演出班子,按照市场规律进行话 剧运作。虽然这还是一种初步尝试,但却不失为有效的探索,对话剧改革无疑将具有推动意义。

马克思曾经说过,"你们赞美大自然赏心悦目的千变万化和无穷无尽的丰富宝藏,你们并不要求玫瑰花和紫罗兰散发出同样的芳香,但你们为什么却要求世界上最丰富的东西--精神只能有一种存在形式呢?"〔撰稿:宋宝珍〕

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

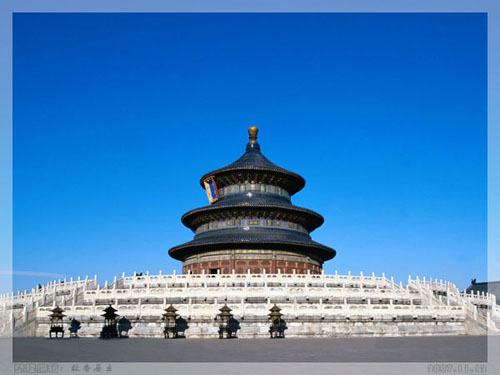

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...